コラム COLUMN

健康格差 〜私たちは今後どうなるのか?〜

厚生科学審議会の専門部会から2023年2月に

歯・口腔の健康づくりプランが発表されました。

その中でも中心になるテーマは「健康格差の縮小」

歯科の場合は、う蝕罹患率(むし歯になった率)が乳幼児も学童期もこれまでの取り組みの成果もあり劇的に減少してきました。

しかしながら、う蝕も健康格差が生じている状況であるため、一人平均う歯数(むし歯になった歯の本数)や全体の罹患率から視点を変えて、多数歯のう蝕をもっている子どもや極端に歯の数が少ない成人にフォーカスを当てる必要があるとされています。

健康格差の時代の保健政策は、ハイリスク者にフォーカスした保健政策(ハイリスクアプローチ)が特徴的になるということですね。

【健康格差の縮小についての目標値】

①「3歳児で4本以上のう蝕のある者の割合」を、2032年に限りなくゼロにする。

(令和2年の調査では3.5%)

②「12歳児でう蝕のない者の割合が90%以上の都道府県数」を、25都道府県にする。

③「40歳以上における自分の歯が19歯以下の者の割合」を、2032年までに5%に下げる。

今の日本の現状をそれぞれの項目でみてみると、、、

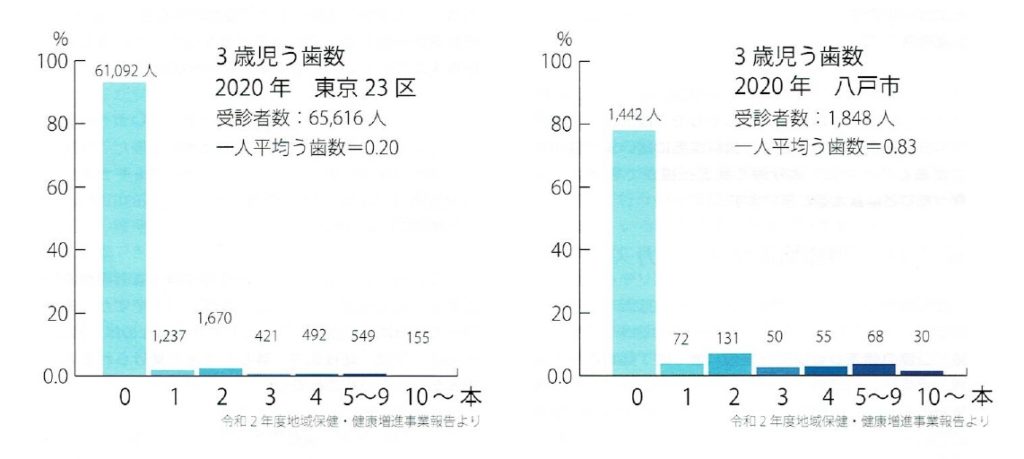

①「3歳児で4本以上のう蝕のある者の割合」

う歯の本数ごとに3歳児の数を数えると、

東京23区では、う歯のない子が93%を超えている。主要都市のなかでもっとも有病率の高い八戸市でも同様。

ただ、4本以上のう歯をもつ子どもの数は、

東京区部で1.8%、八戸市では8.2%に増えています。

さらに、その中にう歯を10本以上もつ子が東京区部では155人、八戸市でも30人います。

多数の健康な子どもと少数のう触多発者という健康格差の構図がくっきりと見えてきます。

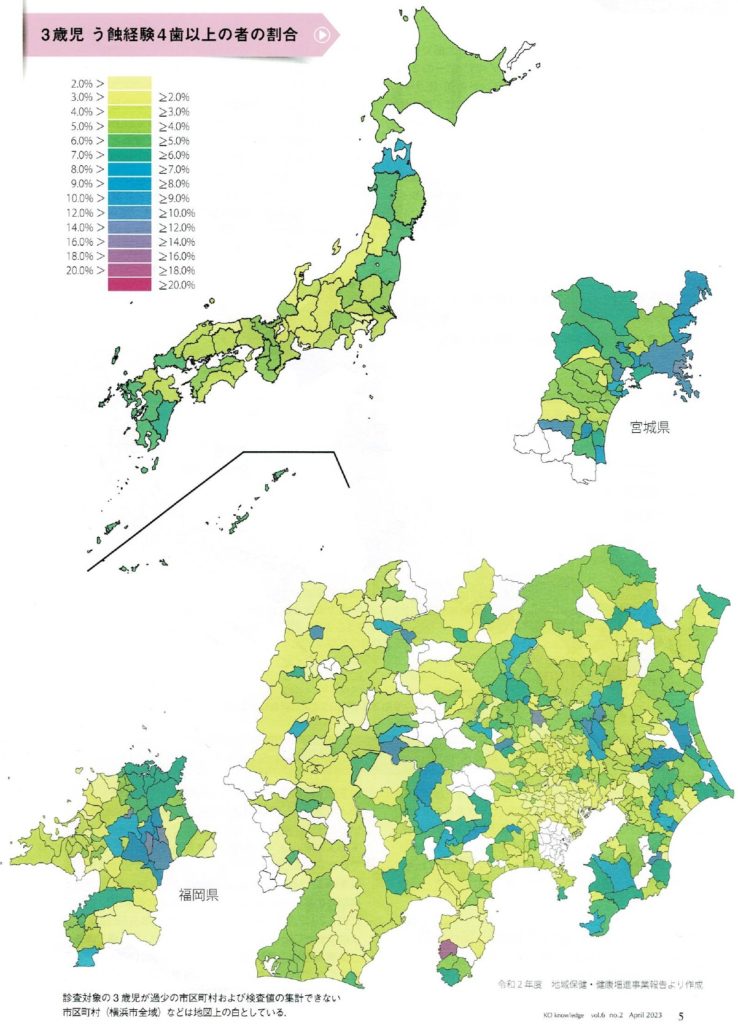

3歳児で4本以上のう触経験のある子どもの割合を都道府県ごとに算出して色分けしたもの。

↓↓↓

都市部では低いという傾向がはっきりしています。

う蝕の有病率は、経済的な豊かさ、教育程度を反映することが知られていますが、それによって生まれる健康格差が地域差となって表れているという見方もできます。

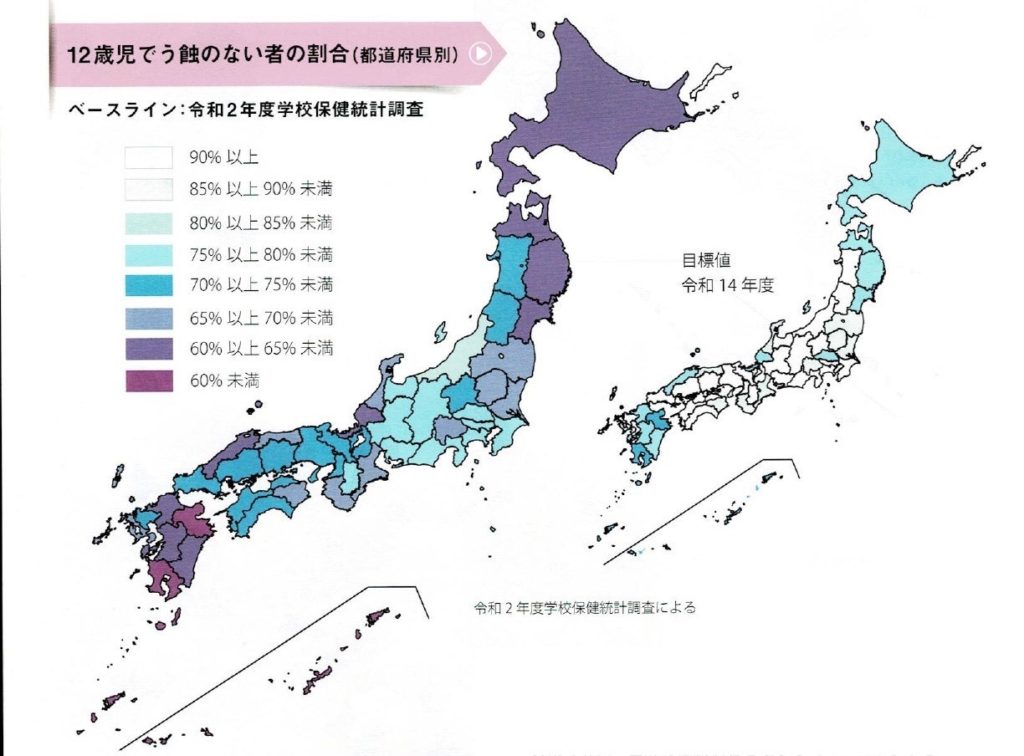

②「12歳児でう蝕のない者の割合」

現在の都道府県別 12歳児う蝕有病者率を示した地図

↓↓↓

この地図の半分以上(薄青と濃い青すべて)を真っ白にしようという目標になってます。

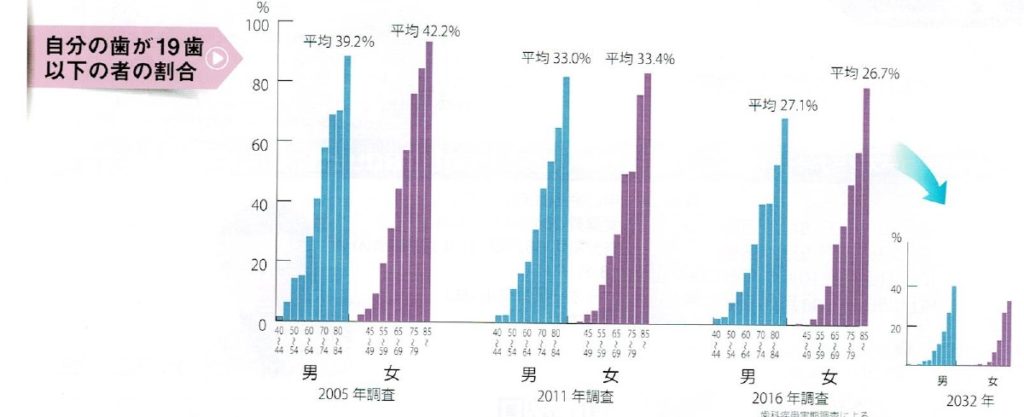

③「40歳以上における自分の歯が19歯以下の者の割合」

「自分の歯が19 歯以下の者」というのは、入れ歯なしには咀嚼ができない人で、このような歯・口腔の健康弱者を限りなくゼロにしようという目標になってます。

2032年には54歳未満の階層では、19歯以下の人はほぼゼロにならなければ達成できない目標値です。

健康格差は、歯科医院に来院する患者(来院しない患者)にも頭著に表れているとされています。

当院では、痛みや違和感などの不具合を感じる前の来院をお勧めします。

問題が起きる前に対応することで、治療期間はや通院回数は少なくなりますし、医療費も抑えられます。

今一度、ご自分の身体と向き合ってみませんか?